浮世絵木版画を創る人「彫師、松田俊蔵さん」

浮世絵木版画を創る人「彫師、松田俊蔵さん」

プロフィール

プロフィール

中学校卒業後、夜間高校に通いながら

昼間は彫師であった父のもとで彫りの仕事を学ぶ。

彫師として約50年のキャリアを持つ。

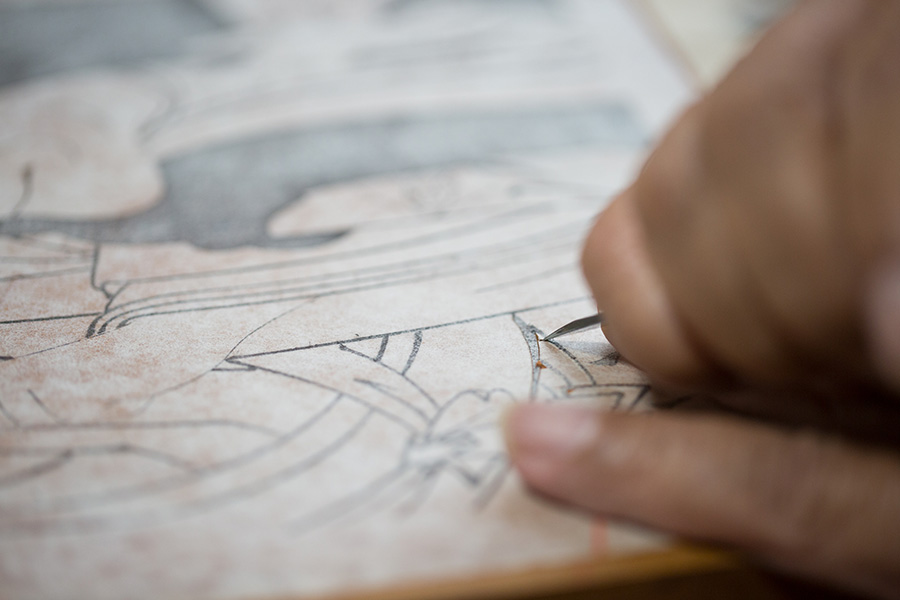

あの雄大でダイナミックな『神奈川沖波裏』も朝のざわめきが聞こえてきそうな『日本橋 朝之景』も私たちがご紹介している作品のほとんどが松田さんが丹精を込めて彫ったものです。

作品の細部を見れば見るほど、その緻密さ、繊細さに驚きを隠せません。

細筆の穂先で描いたような、まるで糸にも見える曲線とその繰り返しで表現された女性の黒髪や荒々しく激しい波しぶき、雄大な富士の山、人々の豊かな表情など。松田さんの工房で数々の作品を並べ、あぁやっぱりすごい、素晴らしいなぁと私たちがうなっていると『そんなこたぁありません、彫師だったら当たり前ですわ』となんともひょうひょうとしている松田さん。彫師として大御所の松田さんが若かりし頃、なぜこの道に進んだのか、父親の存在や仕事に対する思いを伺いました。

インタビュー

インタビュー

彫師になったきっかけを教えてください。

勉強のよくできる子だったらね、就職もできたでしょうけど。

私、 勉強が嫌いでしてね、中学卒業して、これで勉強しなくていいんだって思ったら、もうね。遊びたかったんです、ほんとのこと言って。甘い生活に憧れてましてね(笑)。

でも夜間高校には通って、昼間は父親のそばに座って見よう見まねで始めましたが、まだ子供ですからね、嫌々やっていましたよ。

それでも外に働きに出るよりいいって、そう思っていました。

そんな感じでのんべんだらりとやっていたんですよ。

そうするとお父様から彫りの技術を学んだのですね。

自分で努力をしろという感じでした。聞けば教えてくれましたがね。

でも、自分でやらないと仕方がないですもんね。

職人の世界って、みんなそうだと思いますけどね。

ですから、私は父親の仕事をとなりで見て学びました。

まぁ、見よう見まねと言っても最初のうちは要らない部分をさらう作業ばかりです。小槌でコンコンと叩いて鑿で要らないところを一気に削り取るんです。

見習いですからひとつの作品を自分一人でやるっていうのはありません。肝心なところは親父が全部彫って、私はその補助みたいなものです。

でもねぇ、こんなところで二人で並んでね、仕事してたら面白いことありません。全然愉快なことなかったですよ。

でもこれしかないって、仕方ないんだなあってずっと思ってました。

親父がもうちょっと社交的で皆さんと仲良くしてたら、もっと楽な生活ができたと思うんだけどね。暇があったら魚釣りに行って、私も一緒に行ってましたけどね。

のんべんだらりとしてました、そんなようなものです。

私の気持ちが変わったのは親父が死んでからです。

ほんとにやりだしたのはね、これはちゃんとやらないといけないなと思ったのはね。

うちの親父が脳梗塞で倒れましたのでね、やらないと仕方がないです。その頃私は35歳でした。

職人の世界は独特だと思いますが、どんなことで苦労されましたか?

みんな苦労ですよ。楽にできたような仕事はないです。苦労して苦労して。それは皆さんそうじゃないんですか?

私はそっちが聞きたいです。仕事ってみんな難しいじゃないですか。楽な仕事があったらいいんですけどね、ないですよね。

こういった職人の仕事を見ると皆さん、すごいっておっしゃいますけれども、やらないと仕方なかったんですよ、境遇です。

親父がやっているところに、こうして一緒にいたら、やらないと仕方がないんです。それは初めての人は無理ですよ。

だけどうちの親父がやっているのを私は絶えず見ているわけですからね。やっぱり見習いとはよく言ったものでね、手でいちいち教えてもらうより、見てる方が自然に身につきますね。

摺師さんは密接なパートナーだと思うのですが、どのように連携をとっているのですか?

3人か4人、ひとつの版を彫ったら、摺屋さんがそのぐらいいないとバランス上そうだったんですね。

だいたいね、私の場合は、この仕事を誰が摺るっていうのを聞いてからやりますのでね。

それで彼だったらこのぐらいのことをやってくれるだろうという信頼っていうんでしょうか、そういう関係性はありますよね。

1日のなかでどのくらいの時間、お仕事をされているのですか?

会社員さんのように決まった時間で動いていないんですよ。集中すれば、夜なべもよくやりましたしね。

まあ、自分で律しないと。忙しかったらやらないと仕方がないのでね、頑張りますよ。私たちの仕事に土日は関係ありませんのでね。

昔はね、休みは1日と15日だけでしたねぇ。集中するとずっとここで作業してますから、その間ずっとこの座布団で胡座かいてますよ。

麻雀で鍛えられたのかもしれません(笑)。

ところで江戸時代の彫師さんで尊敬されている方はいらっしゃいますか?

特別いないですねぇ。あのね、彫師っていうのは、あくまでも職人なんです。

縁の下の力持ちだから、顔を出すべきもんではないと思っています。

今回はこうやって取材受けちゃいましたけれどね(笑)。だって、考えてもみてください、広重とか北斎とか歌麿たちがいて、彫師はこの仕事をやらせてもらっていたわけですからね。私はそう思っています。

そうですねぇ、自分で絵を描いて彫って摺る人でしたら、それは私、尊敬しますけどね。彫師は職人ですからね、

そんな目立って顔を出したらいけません。別にこうやって出されるのはなんとも思いませんけどね、

私の顔見たってなんにもいいことないですよ(笑)。こんなのどこで誰がやっているかっていうのがミソでね、どこでこんなのが出来ているんだろう、ぐらいで。

彫りのお仕事をされて50年の松田さんですが、このお仕事の醍醐味を教えてください。

ホッとしますしね。あとね、いつだったかなぁ、旅館みたいなところへ行ったら、掛かってました、フロントに。

小倉遊亀さんの私の彫ったやつ、掛かってました。こういうところが買うんだなぁと思って。なんだかねえ、偶然見ると嬉しいものですよ。

そうだ、昔ね、アメリカの作家さんの作品を彫りました。

随分色々な作品を彫らせてもらいましたけれど、ややこしくてねぇ、アメリカの作家さんの仕事。(笑)。これは大変だって思いましたけれど、仕事だったら、しんどいのも仕方ないじゃないですか。私に言ってくれたんだから、やらないとねぇ。

これはできませんっていうのは、あんまり言いたくないのでね。

やって出来の悪いのは、それは仕方ないですよ。

だけど、まあまあ、なんとかしようっていうのが、私の信条でございまして、今まで来ました。

彫りの工程を見せていただきました

彫りの工程を見せていただきました

彫師、松田俊蔵さんの手で作られた東洲斎写楽『二世沢村淀五郎の川つら法眼 坂東善次の鬼の佐渡坊』は以下でご購入いただけます。