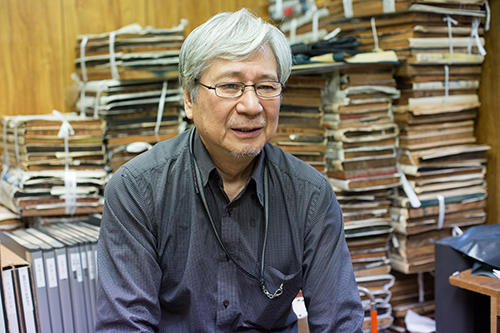

浮世絵木版画を創る人「摺師、佐藤景三さん」

浮世絵木版画を創る人「摺師、佐藤景三さん」

プロフィール

プロフィール

佐藤木版画工房代表

1959年 京都市立日吉ヶ丘高校美術課程日本画科卒業(旧美工卒)

2004年 京都府伝統産業優秀技能者に選ばれる

2007年 文化庁長官表彰を受ける

2009年 黄綬褒章を受章

現在、文化庁指定 浮世絵木版画彫摺技術保存協会 副理事長(京都支部長)、

京都府匠会会員、国際浮世絵学会会員等

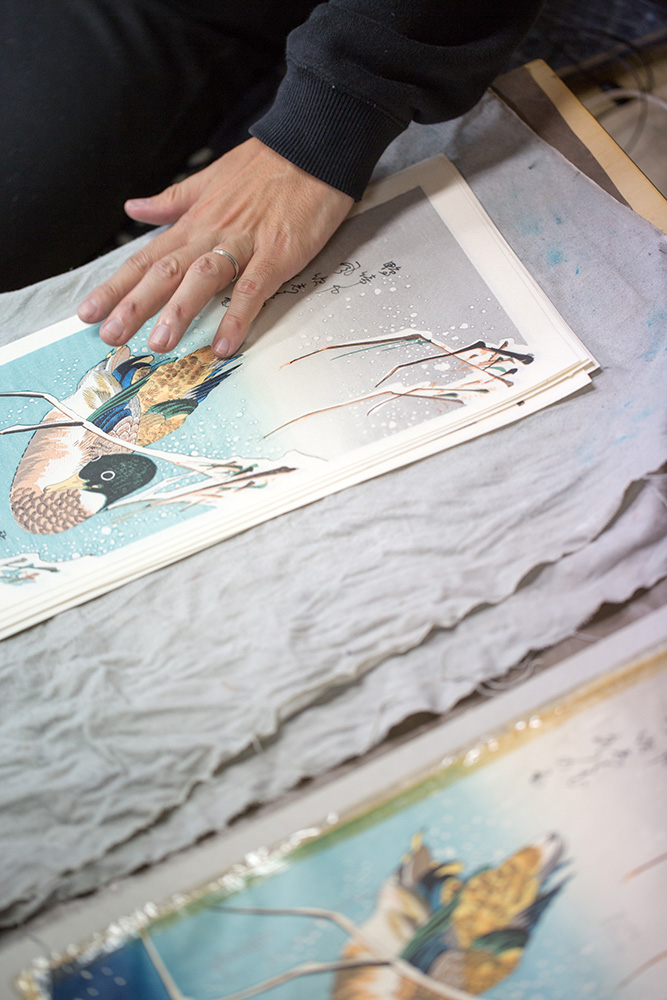

工房に小さく響きあうのは和紙の上を走る三つの馬連の音。

三人いるお弟子さん達はそれぞれが座布団の上に座り、自分の目の前の仕事に腕と手を走らせ、視線を注ぐ。

和紙を見当にあてるその瞬間、息を詰めるように、その手先を私達は見つめる。

カメラのシャッター音がやけに大きく聞こえる。

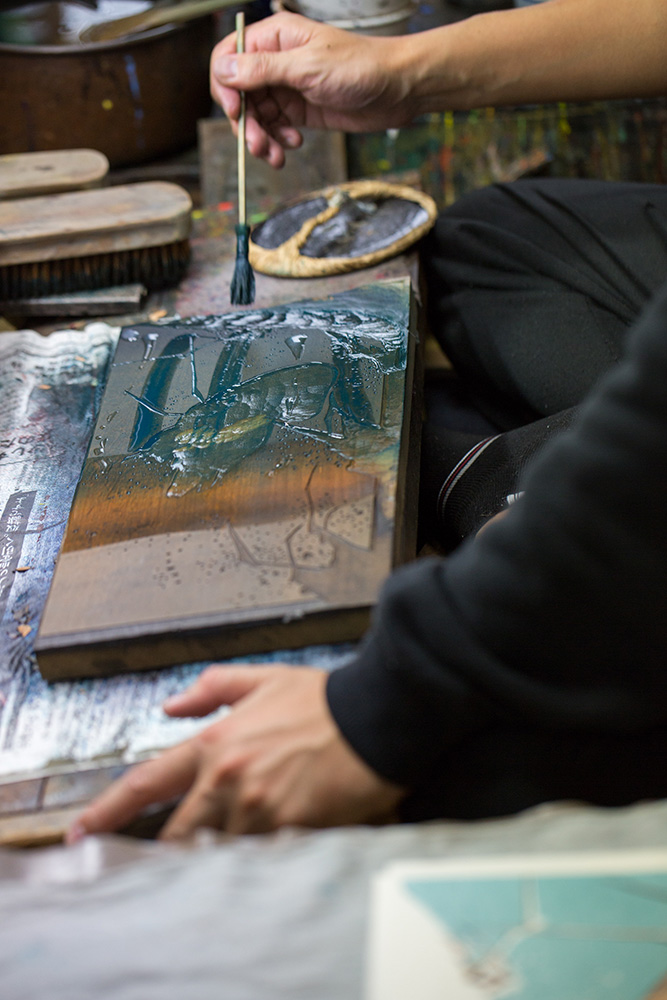

和紙が版木に落ち着くと、ほんの一瞬、馬連を頬にあて、再び和紙の上に馬連を乗せて走らせる。

なぜ頬に馬連をあてるのかと問うと、本来は椿油をつけるのだけれどベタベタしてしまう、そこへいくと頬の温かさがちょうどよく、馬連の滑りが良くなるのだそうだ。

私達が普段、目にしていた浮世絵木版画は、こんなにも凛とした心地いい空間で作られていた。

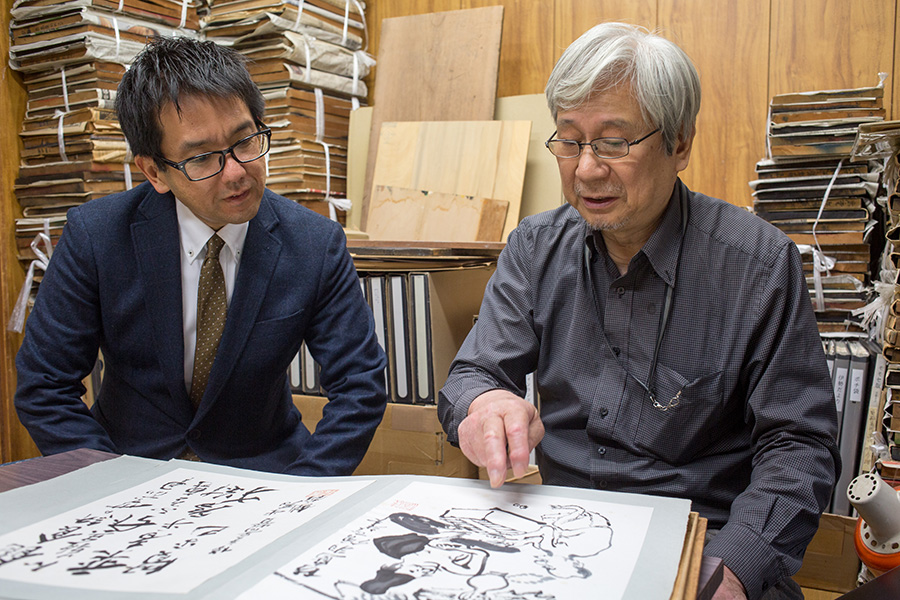

お弟子さん達の仕事をまるで父親のように優しい目で見つめる佐藤さん。

大切な版木が山となって積まれる部屋でお話を伺いました。

インタビュー

インタビュー

摺師になったきっかけを教えてください。

跡を継いでもう50年になります。高校を卒業後、2年間ほど外に勤めに出ました。

そこはうちのお得意先で、クリスマスカードを製造しているところだったんですね。

当時、うちはクリスマスカードをたくさん摺っていたので、私としてはどうやって作って売っているんだろうとかね、そういうのを覚えようと思って外に出たので、親父のもとで本格的な修行を始めたのは二十歳からです。

私は高校が美術系でしてね、日本画を習っていましたので、本当は日本画家になりたかったんですよ。

他にやりたいことがあったのですね。

本当はね、でもやっぱり家の稼業を継がなきゃならないということで諦めたんです。

私は小学5年生の時から学校から帰ると、高島屋さんや大丸さんの団扇の裏側や、封筒や便箋にマークを摺る仕事を手伝っていました。

昔から彫師も摺師も修行10年からと言われているんですけれど、要するに10年までが修行ということなんですね。

私の場合、子供の頃から手伝っていたので、二十歳から本格的な修行を始めましたが、言われている10年よりも早く身につきました。

摺師の技術は佐藤さんのようにお父様から教えてもらう他に、どのように伝承されるのですか?

あとは学校ですね。

うちは精華大学との繋がりがあるので、学生さん達が習いに来ます。

伝統的な技術、例えばブラシを持つ時の手と腕の力加減や道具の扱い方など、学校では習わない職人ならではの技術を教えています。

道具というと馬連を扱っているお店が随分と減ったと聞きますが?

東京に馬連を専門に作るところがあって、そこの馬連はとても質がいいんですよ。

馬連はね、摺師にとって自分の手と同じです、一生道具です。

使い始めの馬連は力強く使えますが、使い込んでいけば自然と馬連そのものが弱くなっていきますけれど、弱ければ弱いなりの使い方があるんです。

ですから、馬連は一生ものです。

馬連は一生もの、重みのある言葉ですね。

版木の場合、どのくらいの期間、使えるのでしょうか?

そうですねぇ、とあるお寺さんが持っている曼荼羅の版木は江戸末期のもので、その版木を何回も摺っていますが、板の状態もいいし、細い線も欠けないで残っていますよ。お寺さんに残っている版木は、だいたいお坊さんが摺るんですが、残念ながら素人さんなので、版木が痛んでしまうんですよ。

ですからちゃんと職人が大事にすれば長く使えます。

大事に扱ってきたから、こうして長く木版画が愛されているんですね。

振り返ってみて、浮世絵木版画の技術で画期的だと思われることはありますか?

浮世絵木版画の場合、一番大事なのは見当なんですよ。

見当を発明したことで、こうして長く木版画が続いているんです。

ヨーロッパの場合はトンボですけれど、あれはちょっと合わせが狂いやすいですからね。

見当っていうのは至極単純なのにピッタリと合いますからね。

見当があったから大量に摺ることができたわけですから、画期的な技術と言ったら、まずは見当だと私は思っていますよ。

それとやはり「ぼかし」です。一文字ぼかしは、わりと皆揃えなきゃいけないって言うのだけれど、昔はそれぞれの職人の個性が、ぼかしに出ていたと思います。

ものすごく、きれいなぼかしをする人、それがいいと言う人と、なんとなしに味のあるぼかしをする人がいいと言う人、個人差がありますね。

ですから、ぼかしは一番個性の出やすいところですね。

「あれ良かったな」って言われたら、「あ、じゃあ、ここの版元さんはこういうもの好んでいるんだな」ってわかりますからね。

海外からの浮世絵木版画に対する注目度は変わってきていますか?

以前、エストニアに行った時、彫師さんも一緒に行ったんですけれども、

彫師さんが歌麿の毛割の実演を現地の皆さんに見せてあげたのですが、それはもう拍手喝采ですごかったんですよ。

実演を見る前は、「そんな細いものを本当に手で彫っているのか」って半信半疑で、でも実際に目の前で見ると、もうそれは、ほんとに拍手喝采でした。

外国の人達は技術を知りたいようで、向こうの作家さんは、その技術の一部を自分達の作品のなかに使おうとしているんですね。

ですから「一文字ぼかし」を知ると、自分の銅板画に木版を重ねて一文字ぼかしを表現していますよ。それこそゴッホやモネ達が、未知の国日本の浮世絵に影響を受けた時と同じような感覚じゃないでしょうか。

摺りのお仕事をされてきて、苦労されたこと充実感を得たことを教えてください。

そうですねぇ、苦労というのとは少し違いますが、浮世絵木版画は昔からありますから、つまり昔の作品がお手本になりますので、

それに近づけて良いものを仕上げようといつも思います。

充実といえば、私の若い時は展覧会のように作品を発表できる機会はありませんでした。

ただただ摺って、納めて、お終いだったのですが、今は違いますね。

行政が展覧会を企画してくれたり、いろんなところへ出してみたり、大学で教えたり、ここに学生さん達が来て教えるようになってくるとね、やっぱり続けてきて良かったなという気持ちになりますね。

浮世絵木版画以外の素晴らしい作品も数多く見せていただきました

浮世絵木版画以外の素晴らしい作品も数多く見せていただきました

佐藤木版画工房で作られた葛飾北斎『富嶽三十六景 東海道程ケ谷』は以下でご購入いただけます。