浮世絵入門

浮世絵入門

浮世絵の歴史

浮世絵の歴史

浮世絵の始まりは、明暦3年(1657)1月におきた江戸大火以降といわれています。

町のほとんどを焼き尽くして何もなくなった後、復興していく江戸の町とともに、生まれ変わる流行を絵画化したのが浮世絵の始まりでした。

浮世とはもともと「憂世」と表記され、この字句から伝わるようにこの世を厭世的に表した言葉でした。

しかし、復興景気の風潮のなか、つらい世の中だからこそ浮き浮きと楽しんで生きるべきだと考えるようになってきました。「浮世」の絵という意味の浮世絵は、生きている今を楽しみ、世の中を肯定的にとらえた庶民のエンターテイメントだったのです。こうした意味を持たせた浮世絵は、吉原の遊女、歌舞伎役者、町で人気の美女、力士、火消しや風景画、物語などあらゆるジャンルが描かれました。

浮世絵は、版画と絵画(肉筆画)があり、絵画(肉筆画)は一点ものなので高価なものでした。

版画は大量生産によって値段もリーズナブルなため、江戸庶民は、私たちが雑誌や気に入ったポストカードを購入するような感覚で浮世絵を手にしていました。

浮世絵の種類

浮世絵の種類

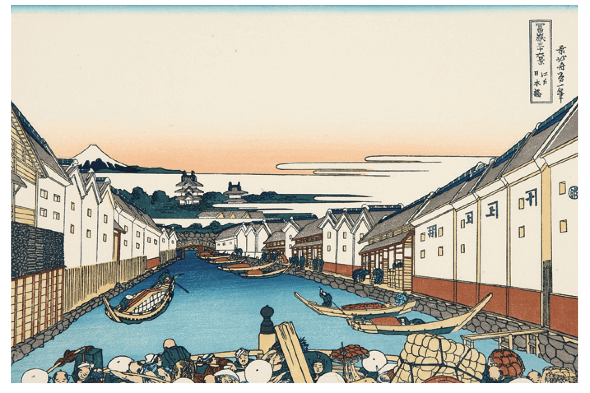

風景画

当初は脇役だった風景画が、葛飾北斎や歌川広重の活躍によってひとつのジャンルとして確立するまでになりました。

今でいうガイドブックの役割も果たしたのです。

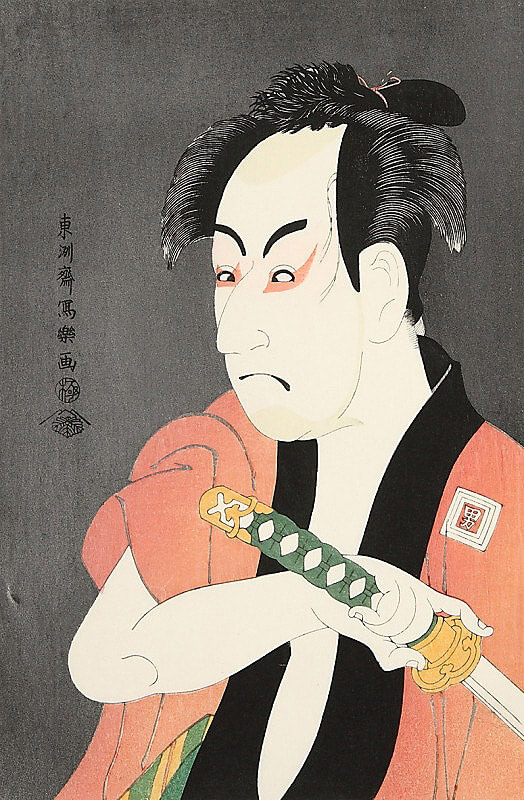

役者絵

人気の歌舞伎役者を描いたもので、美人画とともに浮世絵の重要なジャンルになります。

その数は浮世絵の半数以上を占めました。

美人画

吉原の遊女や芸者がもっとも多く描かれましたが、徐々に庶民の暮らしぶりが伝わる町娘や母も対象になりました。

海外に与えた影響

海外に与えた影響

世界で通用する日本芸術文化のひとつ、浮世絵。

世界に知れ渡るきっかけは、ある偶然からでした。

1856年、エッチングの印刷工房に訪れたパリの版画家フェリクス・ブラックモン。

そこで偶然目にしたのが高価の緩衝材として使われていた葛飾北斎の『北斎漫画』だったのです。

その素晴らしさに衝撃を受けたブラックモンは、その場で譲ってほしいと頼んでみるものの断られますが、その後も熱心に入手を試み、ついに1冊の北斎漫画を入手。

彼の手からエドゥアール・マネやヴィンセント・ファン・ゴッホなどの印象派画家の手に渡り彼らの作風に大いに影響を与え、絵画だけにとどまらず、ガラス芸術家のエミール・ガレや著名な作曲家クロード・ドビュッシーなど芸術の様々な分野に影響を与えていきました。

近年ではアップルコンピューターの創始者であるスティーブジョブスも浮世絵の流れを汲む

新版画の熱心なコレクターとして知られており、製品のデザインにも数多くの影響を与えていたと言われています。

初期のコンピューターマッキントッシュのデモンストレートでは橋口五葉の「髪梳ける女」が使われていました。

参考サイト

http://applembp.blogspot.com/2013/12/Hasui-Kawase-Steve-Jobs-Shin-hanga.html

明治時代より数多くの作品が海外に旅立って行きました。ボストン美術館のスポルディング・コレクションに代表されるように、欧米の著名な美術館には数多くの良質な浮世絵コレクションが所蔵されており、海外の方が日本よりも浮世絵に身近に接する機会が多かったのです。

そのため、浮世絵は私たち日本人が思う以上に外国の方に認知、浸透され、そのファンもとても多いといわれています。

とりわけ美術に精通しているエグゼクティブの方々には、色鮮やかに再現された復刻版浮世絵は大変ご好評頂いております。