東海道は、江戸時代に整備された

江戸日本橋から京都三条大橋を結ぶ全長約490kmの街道です。

時代とともに53の宿場が整い、

文化文政の頃には庶民の間に旅行ブームが沸き上がり、

多くの人が行き交う、それはそれは賑やかな街道になりました。

街道整備のもともとの目的は参勤交代のため、幕府の情報収集のための交通網。

53の宿場の役割は、宿泊所、人馬の継立、それから通信業務でした。

その通信業務を担っていたのが「飛脚」です。

情報を運ぶ飛脚屋

飛脚には3種類あって、幕府の公用の継飛脚のほか、

各大名専用の大名飛脚、あとは民間の町飛脚。

現在の郵便屋さん、宅配業者と同じ役割をしていたのは

皆さんご承知かと思いますが、他に幕府のための情報屋の役目もあったのです。

配達の途中、怪しまれず合法的に多くの藩を通過できることを利用して、

天災や流行り病、飢饉や一揆など「異常」を察知した時は

幕府のしかるべき部署への報告の義務がありました。

一般人は江戸〜京都まで2週間

さて当時、一般の人は京都までたどり着くのに、

一体どのくらいかかったのでしょう?

記録に残っているものをみると、

ドイツの医師ケンペルは駕籠や馬も使いつつ12日、

オランダ人御一行のシーボルトは17日、

弥次さん喜多さんは途中の四日市までで12日かかっています。

平均すると大体2週間前後。

では、その内訳をちょっと計算してみますね。

490kmを14日で割ると一日の移動距離は35km、

日本橋からだと横浜市の保土ヶ谷の宿場までが32.4kmなので、

江戸時代の旅人は毎日その位の距離を歩けたということ。

歩く速さを時速4kmとして一日約9時間、大変な健脚ですね。

超特急の飛脚屋は、リレー方式で京都まで3日間

では、注目の飛脚はどのくらいで江戸、京都間を走ったのでしょうか?

一般の人と比べ、ぐっと短く最速記録は丸3日、つまり72時間だとか。

もちろんリレー方式、駅伝です。

各宿場に待機している仲間に引き継ぐまで、

昼夜を問わず走り続けるのです。

単純に割れば53次ですから、

一人約9kmを1時間20分ほどで走れば間に合う計算です。

時速6.8km、スロージョギングか早歩きのスピードです。

でもそれは平均の話です。

実際は、歩いて超える川や、峠が多数、天下の険箱根の山越えもありました。

夜も提灯の明かりだけを頼りに、

でこぼこ道を草鞋でひた走らねばならなかったのですから、

舗装された道路をスポーツシューズで昼間だけ走る

箱根駅伝などと比較することはできないわけです。

お財布と相談、一番安いコースだと1ヶ月もかかる

とは言え、これは幕府の継飛脚の超特急での記録。

町飛脚の一番安いコースの並便りなどは日程に期限はなく、

1か月ほどかかったようです。

料金もお手頃で、書面ならば一通100文、今で言えば3,000円くらいからありました。

お急ぎの用があれば、なか10日で届く十日限(とおかぎり)で3,800円、

なか6日六日限で12,500円というふうに料金も上がっていきます。

精鋭チームのチャーター便を雇う四日限仕立飛脚だと40万円、

三日限だと100万円以上もしたそうですよ!

このように、普通に行けば2週間ほどかかる江戸京都間を、

飛脚は3日で走り抜けることができたのですね。

お金に糸目さえ付けなければの話しですが!

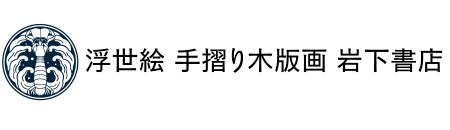

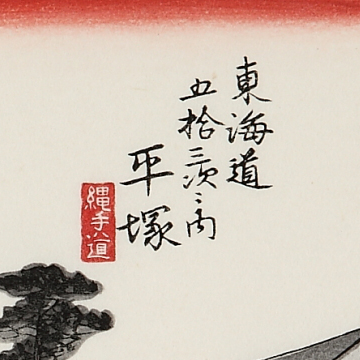

【平塚 縄手道(ひらつか なわてどう)】

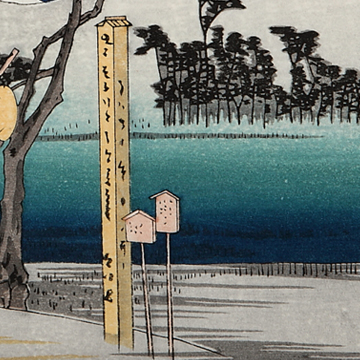

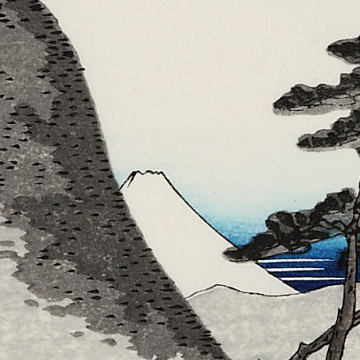

藤沢から14キロ。画題の「縄手道」とは、田んぼの中を長く続くあぜ道のことをいいます。

あぜ道に「平塚宿」と記された背の高い杭があり、ここから先にあることを示しています。正面の高麗山の向こうにのぞく白富士の姿、江戸へと急ぐ飛脚、カラ篭をかついで帰る篭かき二人、そして曲折した道の彼方に見える旅僧と百姓の姿。広重はいくつかの焦点をはっきり意識し、絶妙な遠近感を作り出しています。街道に沿って生えているバラバラ松の配慮も画調に合った巧みな表現です。

あぜ道に立っている背の高い杭はここから平塚宿であることを示しています。

丸い高麗山の向こうにのぞく三角の白富士の姿。そのコントラストが面白いです。

江戸へと急ぐ飛脚、カラ篭をかついで帰る篭かき田んぼの中にある縄手道が活気のある街道であることを示しています。

印象的な空を表現する一文字ぼかしの下には,東海道五十三次とともに地名と作品名が書き入れられています。

歌川広重(うたがわ ひろしげ)

寛政9年(1797)~安政5年(1858)

江戸八代州河岸の定火消同心、安藤家の長男として生まれた広重。13歳の時、相次いで両親を亡くし同心職を継ぎますが、幼少の時から絵を描くことを好み、歌川豊広の門下となったのが15歳の頃。初期は美人画や役者絵などを描き、1831年頃に発表した『東都名所』シリーズが広重を一流の浮世絵師の地位に押し上げていきました。透視図法を取り入れた画面構成、遠近の対比、広重ブルーといわれる深い藍色の色調やぼかし摺りにも成功しています。そして広重の代表作、1833年頃に刊行が始まった『東海道五十三次』は、浮世絵史上最大のヒット作になりました。晩年には江戸への思いを込めた一大連作『名所江戸百景』に取り組み、好評のために百景を越え、百十五図が刊行されました。