蔦屋 重三郎、通称「蔦重(つたじゅう)」は、

江戸出版界のヒットメーカー、名プロデューサーとして名を馳せた人物。

企画、制作、販売を一手に仕切り、大ヒット作を量産しただけでなく、

自ら多くの新人を発掘し、人気作家に育てあげました。

蔦重がいなければ、江戸の美術や文学は

これほどまでに興隆しなかったともいわれます。

生まれ遊郭、育ちも遊郭

1750年、新吉原の遊郭で生まれた蔦重は7歳で喜多川家の養子になります。

本名は喜多川 から理(きたがわ からまる)、

喜多川の屋号が蔦屋で通称が重三郎。

昔の人の名前はたくさんあってややこしいですね。

幼少期の記録はなく、喜多川家の商いも不明な点が多いのですが、

遊郭の家で屋号があるので引き手茶屋なのか妓楼なのか、

何かしら吉原関係の仕事をしていたと思われます。

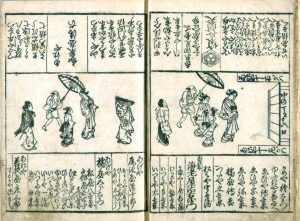

細部を描いた地図『吉原細見』、蔦重によってさらに人気情報誌に

おそらくはその地縁もあり、

蔦重は23才の時、吉原大門の前に『吉原細見(よしわらさいけん)』という

ガイドブックを売る書店、「耕書堂」を開業します。

当時『吉原細見』は鱗形屋(うろこがたや)という版元が独占販売していました。

耕書堂は、はじめはただの小売店だったのですが、

そのうち吉原に生まれ育った事情通のところを買われたのか、

蔦重は制作や編集にも携わるようになり、

やがては販売権を得て、年2回定期刊行の『吉原細見』を

独占販売することとなります。

Wikipediaより画像引用『吉原細見』元文5年

蔦唐丸のペンネームで自らも戯作を書きつつ、狂歌絵本で一大ブームを起こす

1783年、安定した収入源を得た蔦重は33才の時、

日本橋に店を構え、地本問屋として出版界にデビューします。

吉原の遊女の評判記や色町での遊び方を描いた風俗小説の洒落本、

絵と文字が半々の黄表紙など次々と出版しました。

自らも蔦唐丸(つたのからまる)という名で狂歌を詠み、

戯作を書く文化人でもあった蔦重は、

当時の狂歌界の中心人物であった大田 南畝(おおた なんぽ)らと交わり、

狂歌に浮世絵をあしらった「狂歌絵本」をプロデュース、

「天明狂歌」といわれる一大ブームを巻き起こしました。

見せしめを受けた蔦重、その後のド派手な返り咲き

順風満帆の蔦重でしたが、町人文化全盛の開放的な田沼意次時代から、

松平定信の時代になると「寛政の改革」により

質素倹約、風紀取り締まりが強化され、それは出版界にも及びました。

派手に稼いでいた蔦屋は、見せしめのような形で処分を受けます。

1791年(寛政三年)、山東 京伝(さんとう きょうでん)の洒落本が摘発され

手鎖50日、版元の蔦屋は身代半減、財産没収の刑が科せられました。

蔦重のもとにいた人気作家たちも処分を恐れ、次々と筆を折り大打撃を受けたのです。

それでも寛政の改革が下火になるや、喜多川 歌麿の大首絵の美人画で起死回生を図り、

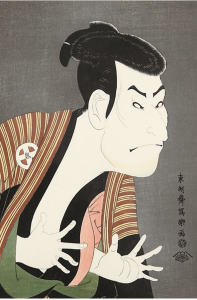

無名の新人東洲斎 写楽の役者絵を一度に28点も出すという

ド派手な演出で出版界に返り咲きます。

喜多川歌麿「高名美人六歌撰 難波屋おきた」

東洲斎写楽「二世大谷鬼次の奴江戸兵衛」

江戸美術・文化の繁栄は、蔦重の眼力と行動力の賜物

曲亭 馬琴や十返舎 一九など、面倒を見てきた若手も育ち、

蔦重の死後も耕書堂は五代、明治初期まで続きました。

1797年、蔦重48才、江戸わずらいといわれた脚気で亡くなります。

活躍した約25年の間に小売りの小さな書店から、

一代で大出版社にまでなったのには蔦重の社交的で

面倒見のいい人柄があったのではないでしょうか。

目上の人には可愛がられ若い人からは慕われる、人脈づくりの能力。

時代のニーズを読み、才能を見抜く眼力。

それを売り出すアイディアと企画力。

私たちが江戸の豊かな文化を今でも楽しむことが出来るのは

類まれなる蔦重の才能のおかげなのかもしれませんね。