「富嶽三十六景」は、1831年~1833年頃に

西村屋与八が版元の「西村永寿堂」から出版されました。

北斎芸術の頂点といわれるこの傑作は、北斎72才の時。

50代の時、名古屋の弟子のところに2回ほど逗留し、

そこを拠点にし、西国にまで足を伸ばしています。

その道すがら東海道の各地から見た富士山をスケッチし、

書き溜めていたのでしょう。

スケッチをもとにその後何年も構図を練り、

どこにどのように富士を配置すべきか、

人物に何をさせたら絵になるか、など考え続けていたのではないでしょうか。

10図追加の理由

はじめに36図が摺られ、その後10図の追加があり、

三十六景といいながら、全46図でシリーズは完結しました。

なぜ10図の追加をしたのでしょう。

恐らく江戸庶民のニーズに応えたのだと思われます。

文化文政の時代になると江戸を中心にした町人文化が花開き、

物見遊山と信仰を兼ねた神社仏閣詣や名所巡りなどが盛んになってきました。

五街道や宿場の整備も進み、東海道から伊勢参り、

奥州街道で日光詣など遠くまで旅行するのが容易になってきたからです。

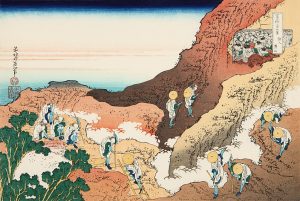

諸人登山

諸人登山

作品詳細はこちら >

富士への憧れや思い出に浸れる北斎版画

なかでも富士登山は人気のツアーで「富士講(ふじこう)」

という仲間を作り、お金を出し合って富士山を目指しました。

「江戸八百八町、講は八百八講、江戸に講中八万人」などといわれ

空前の大ブームだったようです。

江戸の庶民たちは北斎の版画を、

いつか行きたい富士への憧れ、楽しかった旅の思い出、

または純粋な信仰心など様々な理由で求めたのではないでしょうか。

輪郭線の色の違い

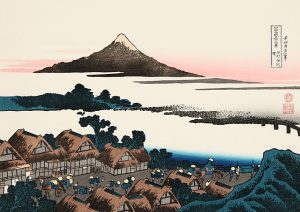

はじめに摺られた36図は表富士、

後からの10図は裏富士と呼ばれています。

摺られた順番は正確にはわからないのですが、

輪郭線の色の違いで区別が付きます。

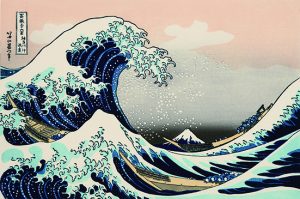

神奈川沖浪裏

神奈川沖浪裏

作品詳細はこちら >

甲州伊沢暁

甲州伊沢暁

作品詳細はこちら >

表富士はベロ藍といわれたプルシャンブルーの輪郭線、

裏富士は墨で輪郭線を引きました。

理由は定かではありませんが、当時ベロ藍は高級品だったので、

売れると分かっていたシリーズだし

節約してしまったのかな、などと想像します。

表富士の中には藍摺りといって、

ほとんど藍一色で摺ったモノトーンの図が10枚あります。

甲州石班沢

甲州石班沢

作品詳細はこちら >

つまり46枚の内訳は、

藍摺り10図、藍の輪郭線26図、墨の輪郭線10図ということになります。

摺られた順番はよく分かっていないといいましたが、

これをみると一番初めに藍摺りで10図売り出し好評だったので色刷りにし、

さらにもっと見たいというお客様の声に応えて10図追加します、

といった流れが見えてこないでしょうか。

風景画のジャンルを確立

人々の人気と時代背景が相まって、

「富嶽三十六景」は、役者絵や美人画が主だった浮世絵版画に

風景画のジャンルを確固たるものにしたのです。

その後も北斎は富士や名所を描き続け、

「富嶽百景」や「千絵の海」「諸国瀧廻り」などの

優れた風景版画を私たちに残してくれました。