-

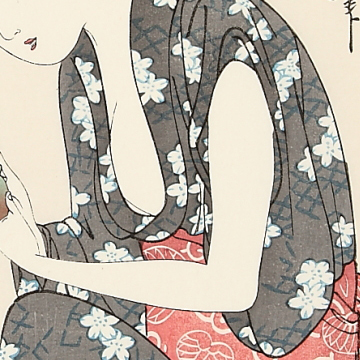

高名美人六歌撰 富本豊雛(2015.10.02)

現在、花嫁が身につける角隠は、江戸時代では外出する時のかぶり物として髪の乱れやほこりをよけるために使われていました。 この絵は暑い日中に角隠をかぶり、扇で襟元に風を送っている美人... -

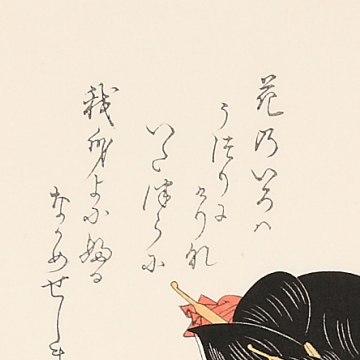

風流七小町 花のいろは(2015.10.02)

紅色の鮮やかな桜模様の下着に対し、着物の裾には紅葉と枯れ葉が描かれています。 これは心のなかはいまだ春のような美しさを持ちながらも、外見は少しずつ老いて秋色が濃くなってきているの... -

芸国と印(2015.10.02)

江戸の南、西、東南にあたるそれぞれ品川、新宿、深川の女性を描いたシリーズ物。 この女性は新吉原の廓芸者を描いたといわれ、「と」のついた頭文字の名として富本豊雛が思い出されます。口... -

教訓親の目鑑 ばくれん(2015.10.02)

ばくれんとは、すれっからしの女性、おてんば、はすっぱの者を指す言葉。 ギヤマンの器で喉を鳴らすように飲み干しているのはお酒でしょうか。左手で蟹を無造作につかんでいるのもこの女性の... -

桃をむく母子(2015.10.02)

遊女や茶屋女だけではなく、ごく普通の家庭にみられる場面を題材にした作品が増えてきたのは寛政10年の頃。 前かがみになって膝を立てるこの姿勢は見る者に不安定な印象を与えますが、その... -

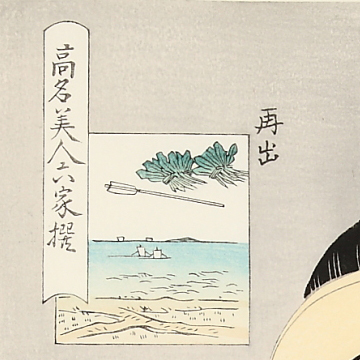

高名美人六歌撰 難波屋 おきた(2015.10.02)

左上の封じ絵には、菜が二把(なにわ)、矢(や)、沖(おき)、田(た)で“なにわやおきた”と読めます。 おきたとは浅草の水茶屋の看板娘のこと。ややうつむき加減の顔から、つつましやか... -

高名美人六歌撰 難波屋 おきた(2015.10.02)

左上の封じ絵には、菜が二把(なにわ)、矢(や)、沖(おき)、田(た)で“なにわやおきた”と読めます。 おきたとは浅草の水茶屋の看板娘のこと。ややうつむき加減の顔から、つつましやか... -

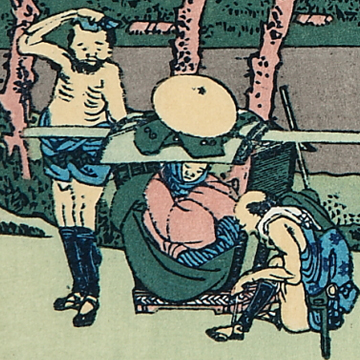

東海道金谷ノ不二 (とうかいどうかなやのふじ)(2015.09.29)

金谷は東海道の大井川の島田宿と称した宿になります。 江戸時代、大井川に橋はなく、旅人は輦台や肩車で川人足の力を借りて渡っていました。その風景を描いたのが本作です。雨上りは水かさも... -

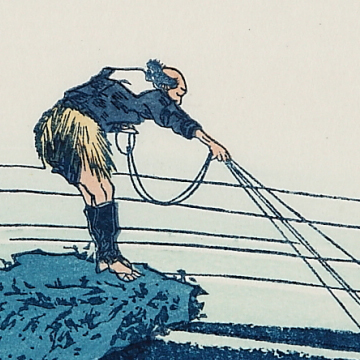

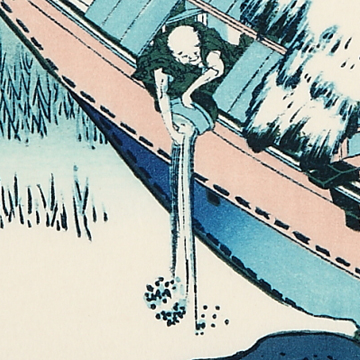

甲州石班沢 (こうしゅうかじかざわ)(2015.09.29)

石班沢は富士川に面した鰍沢あたりの急流を描いた作品です。 この絵を見ると一幅の漢画を見る思いがします。激流のなかにつき出た巨巌の上で父子の漁師が綱を打っています。 その構図、その... -

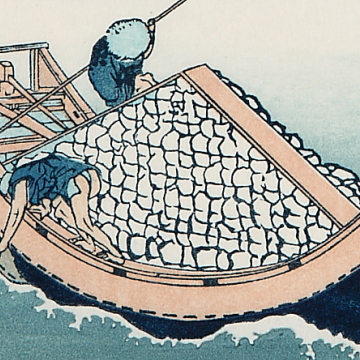

武陽佃島 (ぶようつくだしま)(2015.09.29)

佃島は隅田川の河口の風情のある島で、江戸時代に大阪の佃村の漁師が移り住んでその名をつけたといわれています。 浮世絵風景画に多く描かれていますが、現在は地名だけで島ではなくなってい... -

東海道程ケ谷 (とうかいどうほどがや)(2015.09.29)

富士山を眺めながら行く東海道の旅情の楽しさがありありと伝わってくる作品です。 宿場、保土ヶ谷を描き、松並木とそれを通して見える富士山の姿。休む駕籠、そしてどこへ行くのか虚無僧の後... -

常州牛堀 (じょうしゅううしぼり)(2015.09.29)

現在の茨城県潮来市近くが水郷潮来で、その牛堀に浮かぶ荷船と船頭の生活を細密に描いた作品です。 釜から米の研ぎ汁をこぼす船頭の動きは、静かな水郷の朝を感じさせてくれます。その水の音...