-

大谷徳次の奴袖助(2015.10.03)

寛政六年五月、都座の「花菖蒲文禄曽我」に出る仇討ちをする奴の袖助を描いた作品です。 演じている大谷徳次は当時の道化役の一人者でした。下がった眉、つぶらな眼にその滑稽味がよく表れて... -

三世瀬川菊之丞の田辺文蔵の妻おしづ(2015.10.03)

寛政六年五月、都座の「花菖蒲文禄曽我」に出場する三世瀬川菊之丞の田辺文蔵の妻おしづの役を描いたものです。田辺文蔵は石井兄弟の仇討ちを助け、暮らしの困窮にたえる役であり、おしづも夫とともに苦難... -

玉屋内まき絹(2015.10.02)

三味線の音を調節している新造の前には教本や爪箱などが描かれ、片膝をたてた典型的なポーズとともにひとつのまとまりを見せています。 それに対し、遊女と禿が立ち姿で描かれ、二つのグルー... -

咲分け言葉の花 かかあ(2015.10.02)

子どもが「かゝア」と母を呼ぶのを父が口真似していったことで、それをのばした俗語になります。 このシリーズは享和3年の制作で十図知られています。江戸下町のかみさんのきっぷのいい言い... -

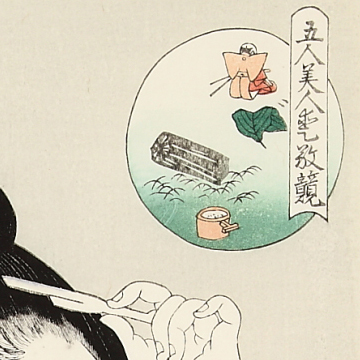

五人美人愛敬競 芝住の江(2015.10.02)

円型の封じ絵には、武士(シ)、葉に濁点(バ)、炭(スミ)、野原(ノ)、柄杓(エ)で「芝住の江」と読めます。このシリーズは他に4人の美人も描いています。 簪を人差し指と親指でつまん... -

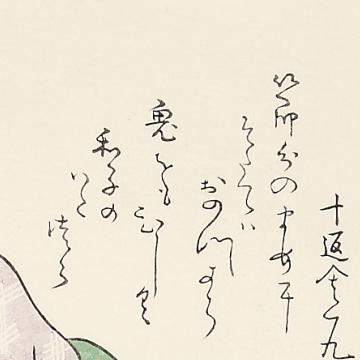

当世子育草(2015.10.02)

「節分のまめにそたてはおのづから鬼をもひしく和子のいたずら」と十返舎一句の歌が記され、歌舞伎女形の団扇を持ついたずら盛りの子どもに手を焼く二人の女性を描いています。 これは文化元... -

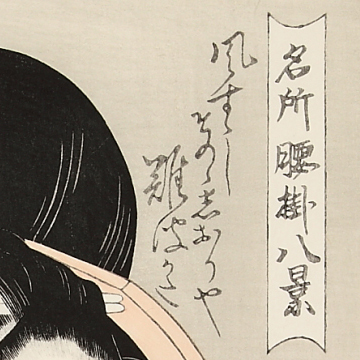

名所腰掛八景 鏡(2015.10.02)

寛政8年頃に制作された有名な水茶屋の女性を描いた8枚シリーズのひとつ。 「風すずしそのの志おりや難波かた」の一句から、この女性は難波屋おきたを描いています。鏡の縁をなかにして対称... -

教訓親の目鑑 浮気者(2015.10.02)

十図からなるシリーズ物のひとつ。 女性に対する教訓の文章を画中に描き、その長い文章と対比して描かれる半身像の女性は、みな画面の一方によせるか斜め横に描かれ、構図に変化を持たしてい... -

合わせ鏡のおひさ(2015.10.02)

寛政の三美人のひとり高島屋おひさの図です。右手に持つ鏡の背面の文字と丸に三つ柏の紋で高島屋の「高」とその定紋を示しています。 それに美人の島田髷の髪から「島」をとり、すだれのなか... -

十八歳の難波屋おきた(2015.10.02)

画中の短冊形の中には、「鼠の聲ににごりをうち劍をたいしたる虫」とあります。 これは、おきたが朝顔というあだ名の男性に好意をもたれ迫られたのに、おきたはそれに応じなかったと解釈でき... -

教訓親の目鑑 理口者(2015.10.02)

このシリーズは享和3年の作で十図からなっています。箱枕に頭をつけて寝転びながら美人が読むのは「繪本太閤記 七篇巻三」。 これは安政9年から享和3年にかけて大阪で出版されたもの。石... -

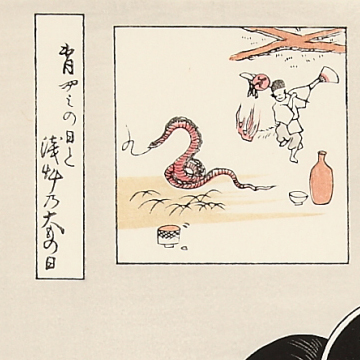

青楼十二時 戌ノ刻(2015.10.02)

戌の刻とは午後8時から9時頃のこと。吉原では昼見世と夜見世があり、後者は暮六つ(午後 6時頃)から始まり、遊女は緋色の毛氈の上に座って客を待ちます。 この絵は、すでに2時間も経...