-

四日市 三重川 (よっかいち みえがわ)(2015.10.03)

桑名から12.8キロ。 一面の芦萩は強風になびき、渡し場と思われる土手と板橋に二人の旅人の姿がありますが、一人は風に飛ばされる笠を追いかけ、もう一人は合羽にふくらむ風で歩きもまま... -

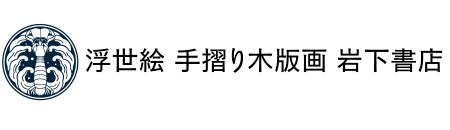

桑名 七里渡口 (くわな しちりのわたしぐち)(2015.10.03)

宮から船に乗り、伊勢湾を渡ったところにある桑名宿。この船旅を「七里の渡」と呼んでいました。 港の入口に建つのは桑名城。築城は天正の初め、滝川一益の手によってなされました。 桑名... -

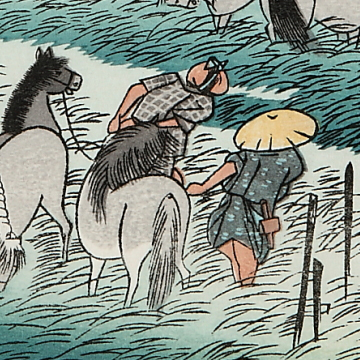

宮 熱田神事 (みや あつたしんじ)(2015.10.03)

鳴海から6キロ。宮は熱田神宮の門前町になり、これは熱田神宮の夜の馬追いの神事を描いています。 右手に大きく鳥居を見せ、二頭の馬を追う祭りの男たち。二組のかけ声勇ましく駆けている姿... -

鳴海 名物有松絞 (なるみ めいぶつありまつしぼり)(2015.10.03)

池鯉鮒から11.3キロ。ここ鳴海宿は名古屋有松地区の西になり、絞り染めの産地として知られていました。 画題にある有松絞りはさらに有名で、鳴海絞は有松絞の名称のもとに包含されていた... -

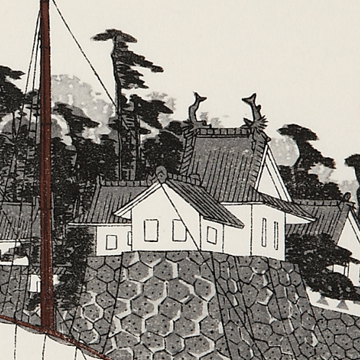

池鯉鮒 首夏馬市 (ちりゅう しゅかうまいち)(2015.10.03)

岡崎から15.3キロ。この地の知立明神の池には、多くの鯉や鮒が飼われていたため、地名になったといわれています。 毎年4月25日から10日間行われる馬市は有名で、その馬市のさまを描... -

岡崎 矢矧之橋 (おかざき やはぎのはし)(2015.10.03)

藤川から6キロ。この地は東海道中でも知られた繁華な町でした。 若い徳川家康の居城でもあり、「五万石でも岡崎さまは、お城下まで船がつく」の里謡もあるように、本多氏五万石の城を広重も... -

赤阪 旅舎招婦ノ図 (あかさか りょしゃしょうふのず)(2015.10.03)

御油から1.7キロ。庭のそてつの大樹を中央に旅篭屋の情景が描かれ、前の「御油」は旅篭屋の前、中に入ってこの「赤坂」の図といったところでしょうか。 左手は旅人の部屋で、女中が二人前... -

御油 旅人留女 (ごゆ たびびととめおんな)(2015.10.03)

吉田から10.4キロ。夕暮れのなか、旅人を宿の女が強引に引きずり込もうとしているユーモラスな風景を描いています。 この絵で注目するのは、版元・彫師・摺師・絵師の名を書き入れている... -

吉田 豊川橋 (よしだ とよかわばし)(2015.10.03)

二川宿から6キロ。吉田は今の豊橋になります。 右手前に修繕中の吉田城を描き、「吉田通れば二階から招く」の俚謡(りよう)に謡われているとおり、この町の繁栄していたことがわかります。... -

白須賀 汐見阪 (しらすか しおみざかず)(2015.10.03)

荒井宿から6.8キロ。ひろびろとした遠州灘の大景観が見られる汐見阪を越して、白須賀の宿に入ります。 この絵は左右をシンメトリーに構図した作として面白い仕上がりになっています。手前... -

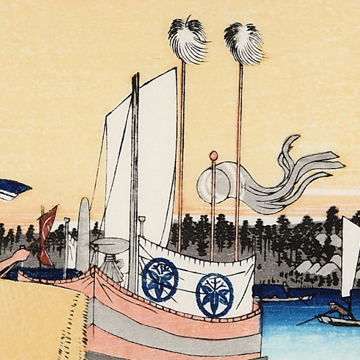

荒井 渡舟ノ図 (あらい わたしぶねのず)(2015.10.03)

舞坂から4キロ海上の渡しを行った浜名湖の西岸の宿場。 ここには関所があり、箱根とともに東海道の重要な宿場でした。絵は海上幔幕(まんまく)を張って渡る参勤交代の大名の渡し舟を中央に... -

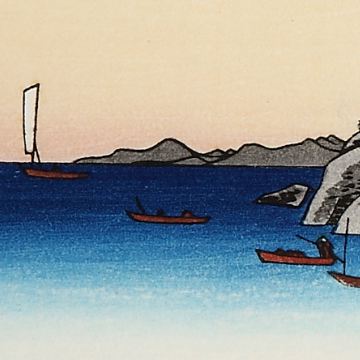

舞坂 今切真景 (まいさか いまぎりしんけい)(2015.10.03)

浜松から11.3キロ。ここは浜名湖の東岸の宿場です。 舞坂から対岸の荒井までを「今切」といい、かつては陸地で浜名湖は遠州灘とは続いていませんでした。明応八年(1499)の大地震と...